भारत-यूरोपीय संघ आइडियाथॉन

संदर्भ: हाल ही में, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत “समुद्री प्लास्टिक कचरे से निपटना” (Combating Marine Plastic Litter) पर भारत-यूरोपीय संघ आइडियाथॉन का शुभारंभ किया गया।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह आइडियाथॉन भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।

- इस पहल का उद्देश्य भारत और यूरोपीय संघ के स्टार्ट-अप्स, शोधकर्ताओं, व्यवसायों और अन्य हितधारकों को समुद्री प्लास्टिक कचरे के व्यावहारिक और अभिनव समाधानों के सह-विकास के लिए आमंत्रित करना है।

आइडियाथॉन की मुख्य विशेषताएं

- इस आइडियाथॉन में तीन चुनौतीपूर्ण क्षेत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें समुद्री प्लास्टिक की पहचान और ट्रैकिंग, उनके निष्कासन हेतु तकनीक विकसित करना और रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

- इस कार्यक्रम के दौरान आइडियाथॉन की रूपरेखा को प्रक्रिया, संरचना, दिशानिर्देशों और समय-सीमा के विवरण के साथ समझाया गया।

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के बारे में

- इस परिषद की घोषणा पहली बार अप्रैल 2022 में की गई थी और औपचारिक रूप से फरवरी 2023 में इसकी स्थापना की गई।

- यह तंत्र भारत और यूरोपीय संघ को व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और स्थिरता संबंधी चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है।

• यह परिषद तीन कार्य समूहों के माध्यम से कार्य करती है:

- रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, डिजिटल शासन और डिजिटल कनेक्टिविटी पर कार्य समूह 1

- हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर कार्य समूह 2

- व्यापार, निवेश और लचीली मूल्य श्रृंखलाओं पर कार्य समूह 3

• हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर कार्य समूह 2 की सह-अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और अनुसंधान एवं नवाचार महानिदेशालय द्वारा की जाती है।

भारत ने दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल के निर्यात की अनुमति दी

संदर्भ: हाल ही में, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचित किया है कि भारत ने तत्काल प्रभाव से ईंधन प्रयोजनों के लिए दूसरी पीढ़ी (2G) इथेनॉल के निर्यात की मंजूरी दे दी है।

अन्य संबंधित जानकारी

- ईंधन और गैर-ईंधन उद्देश्यों के लिए निर्यात की अनुमति है।

- इस निर्णय का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है।

- यह पहल सतत ऊर्जा और जैव ईंधन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

निर्यात की शर्तें और आवश्यकताएँ

- निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय से वैध अनुज्ञा की आवश्यकता होती है।

- निर्यात के लिए फीडस्टॉक की उत्पत्ति से संबंधित प्रमाण पत्र और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता परीक्षण भी होना चाहिए।

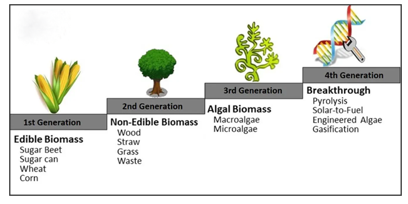

2G इथेनॉल के बारे में

- 2G इथेनॉल का उत्पादन सेल्यूलोसिक या लिग्नोसेल्यूलोसिक फीडस्टॉक्स जैसे कृषि अवशिष्ट, लकड़ी का बायोमास और शैवाल से किया जाता है।

- 2G इथेनॉल में खाद्य फसलों का उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि कृषि अपशिष्ट का उपयोग किया जाता है।

- 2G इथेनॉल निर्यात पात्रता के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के 15464 विनिर्देशों को पूरा करता है।

- यह तकनीक अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण का समर्थन करती है और चक्रीय (सर्कुलर) अर्थव्यवस्था से संबंधित अभ्यासों को बढ़ावा देती है।

दो नए रामसर स्थल

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने घोषणा की कि बिहार में दो आर्द्रभूमि, बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- इससे रामसर स्थलों की कुल संख्या 93 हो गई है। इस प्रकार रामसर स्थलों की कुल संख्या के मामले में भारत, एशिया में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है और विश्व में ब्रिटेन (176) तथा मैक्सिको (144) के बाद तीसरे स्थान पर है।

- इन नए क्षेत्रों के जुड़ने से बिहार में ऐसी आर्द्रभूमियों की कुल संख्या पांच हो गई है।

गोकुल जलाशय (बक्सर, बिहार)

- यह आर्द्रभूमि गर्मियों में दलदली भूमि और कृषि क्षेत्रों से मानसून के बाद एक विस्तारित जलाशय में बदल जाती है।

- यह जलाशय 50 से अधिक पक्षी प्रजातियों का पोषण करता है।

- यह आर्द्रभूमि मछली पकड़ने, खेती और सिंचाई के साथ-साथ वार्षिक सफाई उत्सव जैसी सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन करती है।

उदयपुर झील (पश्चिम चंपारण, बिहार)

- यह झील उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित एक गोखुर (oxbow) झील है।

- इस आर्द्रभूमि में 280 से अधिक वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

- यह झील लगभग 35 प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए शीतकालीन आवास स्थल के रूप में कार्य करती है, जिनमें लुप्तप्राय कॉमन पोचार्ड भी शामिल है।

रामसर कन्वेंशन

- रामसर कन्वेंशन 1971 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।

- इसका उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षित करने और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण और सतत उपयोग करना है।

- भारत ने 1982 में इस कन्वेंशन की पुष्टि की।

भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र

संदर्भ: हाल ही में, आयुष मंत्रालय ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA), धारगल, गोवा में एकीकृत ऑन्कोलॉजी (कैंसर विज्ञान) अनुसंधान और देखभाल केंद्र (IORCC) का उद्घाटन किया।

एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र (IORCC)

- यह अत्याधुनिक संस्थान भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है, जिसे पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को एक साथ लाकर रोगी-केंद्रित, साक्ष्य-आधारित ऑन्कोलॉजी पुनर्वास प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- इस केंद्र का उद्घाटन 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर किया गया।

- IORCC देश के उन पहले बहु-विषयक केंद्रों में से एक है, जो आयुर्वेद, योग, फिजियोथेरेपी, आहार चिकित्सा, पंचकर्म और आधुनिक ऑन्कोलॉजी को एक ही छत के नीचे एकीकृत करता है।

IORCC का महत्व

- यह पहल समग्र, रोगी-केंद्रित देखभाल का समर्थन करती है, जो कैंसर रोगियों के लिए व्यापक पुनर्वास पर केंद्रित है।

- यह मॉडल स्वास्थ्य लाभ को बढ़ाता है, पारंपरिक उपचारों के दुष्प्रभावों को कम करता है, तथा साक्ष्य-आधारित आयुर्वेदिक उपचारों के माध्यम से रोगी के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है।

भारत और मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (SICA) वाले देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक

संदर्भ: भारत ने भारत- SICA विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (SICA) वाले देशों के साथ अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री (EAM) और पनामा के विदेश मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी।

- विदेश मंत्री ने व्यापार, निवेश और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (SICA) वाले देशों के साथ भारत के गहन जुड़ाव पर जोर दिया।

- इसमें मध्य अमेरिका में भारतीय कंपनियों के लिए प्रमुख निवेश क्षेत्रों के रूप में कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था।

- इसने कम लागत और उच्च दक्षता वाले डिजिटल भुगतान मॉडल के रूप में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसे मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (SICA) वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।

मध्य अमेरिकी एकीकरण प्रणाली (SICA)

- SICA मध्य अमेरिका में क्षेत्रीय एकीकरण का संस्थागत ढाँचा है, जिसकी स्थापना कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा राज्यों द्वारा किया गया है। इसके बाद, बेलीज़ और डोमिनिकन रिपब्लिक पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें शामिल हो गए।

- SICA का सचिवालय अल साल्वाडोर गणराज्य में स्थित है।

- इसकी स्थापना 13 दिसंबर, 1991 को तेगुसिगाल्पा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके की गई थी।

- यह औपचारिक रूप से 1 फरवरी, 1993 को लागू हुआ।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में इस पहल का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र में इसका पंजीकरण SICA को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ इसका संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है।

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 2025

संदर्भ: भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है।

अन्य संबंधित जानकारी

- यह चैंपियनशिप जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जा रही है जिसमें 104 देशों के 2000 से अधिक एथलीट 186 पदक स्पर्धाओं में प्रतिभाग करेंगे।

- भारत पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जिससे यह देश में सबसे बड़े पैरा-खेल आयोजनों में से एक बन गया है।

- विराज (VIRAAJ) विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आधिकारिक शुभंकर है।

- यह आयोजन पैमाने की दृष्टि से पैरालम्पिक खेलों के बाद दूसरे स्थान पर है और इसे भारत को समावेशिता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है।

- इस संस्करण में 54 पुरुष और 19 महिला पैरा-एथलीट वाला 73 सदस्यीय भारतीय दल शामिल है।

- एशिया ने चार बार विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की है, कतर में दोहा 2015, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई 2019 और जापान में कोबे 2024।

विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप

- पहली पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 1952 में स्टोक मैंडविल खेलों में द्वितीय विश्व युद्ध के घायल खिलाड़ियों के लिए आयोजित की गई थी।

- यह आयोजन पैरा-खेलों के समावेशन, सुलभता और वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा देता है।