संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

संदर्भ:

हाल के एक अध्ययन से लिथियम-समृद्ध लाल विशालकाय (Red Giant) तारों और उनकी हीलियम प्रचुरता के बीच रासायनिक संबंध की पहचान हुई। यह निष्कर्ष लाल विशालकाय (Red Giant) अवस्था के दौरान तारों की विकास प्रक्रिया को समझने के लिए नई अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

अन्य संबंधित जानकारी

यह अध्ययन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के स्वायत्त संस्थान, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और वैश्विक अभिलेखीय स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके किया गया।

- हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप (HCT) एक 2-मीटर ऑप्टिकल-इन्फ्रारेड टेलीस्कोप है जो लद्दाख के हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थापित किया गया है।

यह खोज लाल विशालकाय के विकास चरण के दौरान होने वाले रासायनिक और संरचनात्मक परिवर्तनों को समझने में मदद करती है।

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA)

- IIA की उत्पत्ति 1786 में स्थापित मद्रास वेधशाला के रूप में हुई जिसे फिर बाद में इसे तमिलनाडु के कोडाईकनाल में स्थानांतरित कर दिया गया।

- बाद में इसका नाम बदलकर कोडाईकनाल वेधशाला कर दिया गया, यह एक पूर्ण सौर और तारकीय वेधशाला के रूप में कार्य कर रही है।

- अपने वर्तमान स्वरूप में, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की स्थापना 1971 में खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और भौतिकी के संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी।

- संस्थान को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

- IIA का मुख्यालय 1975 में बेंगलुरु से कोरमंगला स्थित वर्तमान परिसर में स्थानांतरित कर दिया गया।

अध्ययन के मुख्य बिंदु

अध्ययन में सबसे पहले तारकीय वायुमंडल (तारे की बाहरी परत जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है) में हाइड्रोजन की प्रचुरता में विचलन को मापकर हीलियम की प्रचुरता का अनुमान लगाया गया।

- चूंकि ठंडे तारों की सतह का तापमान हीलियम वर्णक्रम रेखाओं (Helium Spectral Lines) को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए ठंडे तारों में हीलियम को सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता।

टीम ने परमाणु और आणविक वर्णक्रम रेखाओं से प्राप्त मैग्नीशियम की प्रचुरता की तुलना करके हाइड्रोजन के स्तर का सटीक आकलन किया। ये वर्णक्रम रेखाएँ तारे में तत्वों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकाश पैटर्न हैं”

हीलियम की प्रचुरता का आकलन करने के लिए, हाइड्रोजन में परिवर्तन (विचलन) का उपयोग किया जाता है। यह आकलन विभिन्न हाइड्रोजन-से-हीलियम अनुपात के लिए बनाए गए मॉडल वायुमंडलों (Model Atmospheres) के माध्यम से किया जाता है।

शोधकर्ताओं ने उच्च-रिज़ॉल्यूशन वर्णक्रम डेटा का उपयोग करके इस प्रक्रिया से अठारह लाल विशालकाय और दो महा विशालकाय (Super Giant) के नमूने का अध्ययन किया।

विश्लेषण से पता चला कि छह तारों में हीलियम का स्तर मानक He/H अनुपात 0.1 से अधिक था।

इन हीलियम-संवर्धित तारों में से पाँच लाल विशालकाय थे, और एक महा विशालकाय था।

- मुख्य अंतर यह है कि लाल विशालकाय कम से मध्यम द्रव्यमान वाले तारों से बनते हैं, जबकि लाल महा विशालकाय बहुत अधिक द्रव्यमान वाले तारों से बनते हैं।

- लाल महा विशालकाय काफी बड़े, अधिक चमकीले होते हैं, और उनका जीवनकाल छोटा होता है और वे सुपरनोवा में विस्फोटित होकर समाप्त हो जाते हैं, जबकि लाल विशालकाय छोटे होते हैं और अंततः सफेद बौने बन जाते हैं।

अध्ययन में बताया गया है कि सभी हीलियम-संवर्धित लाल विशालकायसुपर लिथियम-समृद्ध भी थे, जबकि महा विशालकाय इसका अपवाद था।

हालांकि, इसके विपरीत स्थिति हमेशा सत्य नहीं होती, यानी, सभी लिथियम समृद्ध विशालकाय में हीलियम में वृद्धि नहीं देखी गई, जो उनके एकतरफा लेकिन सार्वभौमिक रासायनिक संबंध का संकेत नहीं देता है।

निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि लाल विशालकाय के प्रकाशमंडल में हीलियम संवर्धन के साथ-साथ लिथियम संवर्धन भी होता है।

यह सामान्य और लिथियम-समृद्ध क्षेत्र विशालकाय, दोनों में प्रकाशमंडलीय हीलियम प्रचुरता का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक निर्धारण है।

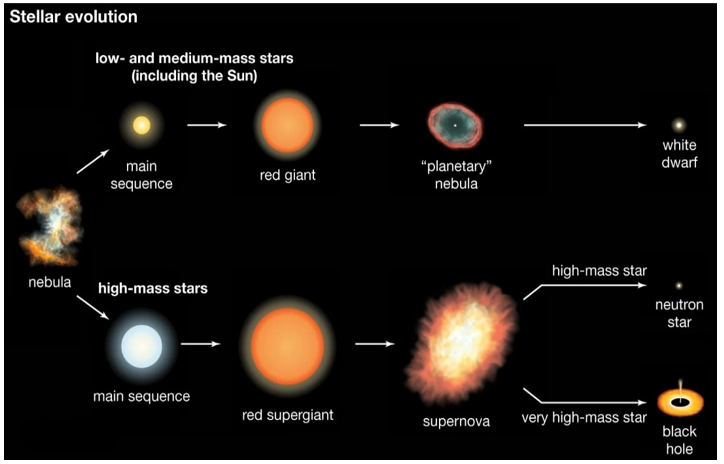

तारकीय विकास और उसके चरणों के बारे में

तारकीय विकास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक तारे के पूरे जीवनकाल अर्थात उसके गैस और धूल के बादल के रूप में जन्म लेने से लेकर उसकी अंतिम मृत्यु तक, में हुए परिवर्तन शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करती है।

तारकीय विकास के चरण

- नीहारिका (Nebula): गैस और धूल का एक विशाल बादल जहाँ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से तारों का निर्माण शुरू होता है।

- प्रोटोस्टार: यह सिकुड़ती हुई गैस का एक पिंड होता है। सिकुड़ने की प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा के कारण यह बहुत गर्म होता है लेकिन अभी तक उसमें नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है।

- मुख्य-क्रम तारा: स्थिर अवस्था जहाँ हाइड्रोजन, हीलियम में संलयित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है और गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है।

- लाल विशालकाय/ लाल महा विशालकाय: जब किसी तारे के कोर (Core) में हाइड्रोजन ईंधन समाप्त हो जाता है, तो वह फूलना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में, कम या मध्यम द्रव्यमान वाले तारे लाल विशालकाय (Red Giants) में विस्तारित हो जाते हैं, जबकि उच्च द्रव्यमान वाले तारे लाल महा विशालकाय (Red Supergiant’s) में विकसित हो जाते हैं।

- ग्रहीय नेबुला (सूर्य जैसे तारों के लिए): जब तारे अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद केवल तारे का अत्यधिक गर्म केंद्रीय भाग (कोर) ही शेष रह जाता है।

- श्वेत बौना (कम/मध्यम द्रव्यमान वाले तारों की अंतिम अवस्था): सघन, पृथ्वी के आकार का अवशेष जो समय के साथ धीरे-धीरे ठंडा होता है।

- सुपरनोवा (विशाल तारों के लिए): एक विशाल तारे में उसके कोर के ढहने के बाद विस्फोट हो जाता है, जिससे भारी तत्व बिखर जाते हैं।

- न्यूट्रॉन तारा (सुपरनोवा के बाद का परिणाम): अत्यंत सघन अवशेष जिनमें से अधिकांश न्यूट्रॉन से बना होता है।

- कृष्ण विवर/ब्लैक होल (अधिकांश विशाल तारों के लिए): एक संकुचित (ढहा हुआ) कोर जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि उससे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता।