संबंधित पाठ्यक्रम:

सामान्य अध्ययन-3: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

संदर्भ:

हाल ही में, गांधीनगर स्थित प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान (IPR) के शोधकर्ताओं ने भारत के लिए संलयन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु एक रोडमैप तैयार किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

• शोधकर्ताओं ने भारत का पहला संलयन-आधारित विद्युत जनरेटर, स्थिर अवस्था अतिचालक टोकामक-भारत (SST-Bharat) के निर्माण की योजना बनाई है। इसे आगत बिजली का 5 गुना अधिक निर्गत बिजली देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• यह एक संलयन-विखंडन हाइब्रिड रिएक्टर के रूप में कार्य करेगा, जिसमें कुल 130 मेगावाट उत्पादन में से लगभग 100 मेगावाट विखंडन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

• इसकी अनुमानित निर्माण लागत 25,000 करोड़ रुपये है।

• इसे दीर्घकालिक रणनीति के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है वर्ष 2060 तक पूर्ण पैमाने पर एक डेमोंस्ट्रेशन रिएक्टर (Demonstration Reactor) को कमीशन करना। इसे ऊर्जा उत्पादन से इनपुट ऊर्जा का अनुपात (Energy Gain Ratio) 20:1 हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है — यानी यह जितनी ऊर्जा प्राप्त करेगा, उससे 20 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा।

• भारत पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) परियोजना के सदस्य के रूप में चुंबकीय परिरोध (Magnetic Confinement) आधारित अनुसंधान में भाग ले रहा है।

ITER

• एक बड़ा बहुराष्ट्रीय टोकामक जो फ्रांस में बनाया जा रहा है।

• आईटीईआर का लक्ष्य 500 मेगावाट संलयन ऊर्जा का उत्पादन करना होगा।

• यह व्यावसायिक स्तर पर संलयन की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

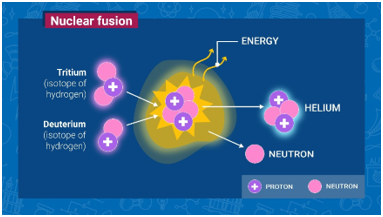

नाभिकीय संलयन

• नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है।

• संलयन अभिक्रियाएं पदार्थ की एक अवस्था में होती हैं जिसे प्लाज्मा कहा जाता हैं। प्लाज्मा एक गर्म, आवेशित गैस होती है जो धनावेश और मुक्त-गतिशील इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है तथा जिसके विशिष्ट गुण ठोस, द्रव या गैसों से भिन्न होते हैं।

• अन्य सभी तारों के साथ सूर्य को भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है।

टोकामक:

• टोकामक एक डोनट के आकार का रिएक्टर पात्र है जिसमें संलयन होता है।

• इसकी सफलता इस बात से मापी जाती है कि यह प्लाज़्मा को बिना नष्ट किए कितनी देर तक धारण कर सकता है। यह जितनी देर तक इसे धारण कर सकता है, हम निरंतर और विश्वसनीय संलयन अभिक्रिया के उतने ही करीब पहुँचते हैं।

• फरवरी 2025 में, फ्रांस में वेस्ट टोकामक ने रिकॉर्ड 22 मिनट तक प्लाज्मा को धारण किया।

• भारत में, सबसे उन्नत सुविधा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान में SST-1 -टोकामक है। इसने अब तक लगभग 650 मिलीसेकंड तक प्लाज्मा को धारण किया है, और इसे 16 मिनट तक प्लाज्मा को धारण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

o जबकि SST-1 विशुद्ध रूप से एक अनुसंधान मंच के रूप में कार्य करता है और इसका उद्देश्य बिजली उत्पन्न करना नहीं है, SST-Bharat को इस प्रायोगिक आधार से आगे अगले कदम के रूप में देखा जा रहा है।

• डिजिटल ट्विनिंग: रोडमैप को मजबूती प्रदान करने के लिए, भारतीय शोधकर्ताओं ने डिजिटल ट्विन्स का प्रस्ताव रखा है। डिजिटल ट्विन्स से तात्पर्य आभासी प्रतिकृतियां हैं जो टोकामक के भीतर वास्तविक समय की स्थितियों को पुन: पेश करती हैं, ताकि वैज्ञानिक उन्हें भौतिक रूप से बनाने से पहले डिजाइनों का परीक्षण और समस्या निवारण कर सकें।

o वे मशीन लर्निंग-सहायता प्राप्त प्लाज्मा परिरोध और विकिरण-प्रतिरोधी सामग्री विकसित करने के कार्यक्रमों की सिफारिश करते हैं।

o यद्यपि ये नवाचार अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में हैं, रोडमैप में उन्हें प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।

परमाणु संलयन के लाभ:

• असीमित स्वच्छ ऊर्जा क्षमता: यदि परमाणु संलयन को औद्योगिक पैमाने पर पृथ्वी पर दोहराया जा सके, तो यह विश्व की मांग को पूरा करने के लिए वस्तुतः असीमित स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती ऊर्जा प्रदान कर सकता है।

• उच्च ऊर्जा उत्पादन: संलयन, विखंडन (परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त) की तुलना में प्रति किलोग्राम ईंधन से 4 गुना अधिक ऊर्जा और तेल या कोयले के दहन की तुलना में लगभग 4 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है।

• प्रचुर और टिकाऊ ईंधन स्रोत: संलयन ईंधन प्रचुर मात्रा में और आसानी से उपलब्ध है। ड्यूटेरियम को समुद्री जल से निकाला जा सकता है जबकि ट्रिटियम को संम्भवतः प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में मौजूद लिथियम के साथ संलयन से उत्पन्न न्यूट्रॉनों की अभिक्रिया से उत्पन्न किया जा सकता है। ये ईंधन आपूर्ति लाखों वर्षों तक होगी।

• सुरक्षित और न्यूनतम परमाणु अपशिष्ट: भावी संलयन रिएक्टर भी वस्तुत: सुरक्षित हैं और इनसे उच्च गतिविधि या दीर्घकालिक परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न होने का अनुमान नहीं है।

• अनियंत्रित अभिक्रियाओं का कोई जोखिम नहीं: चूँकि संलयन प्रक्रिया को शुरू करना और जारी रखना कठिन है, अतः इसमें अनियंत्रित अभिक्रिया और पिघलने का कोई जोखिम नहीं होता।

o संलयन प्रक्रिया केवल अत्यंत कठोर और नियंत्रित परिचालन स्थितियों में हो सकती है। यदि इन स्थितियों में थोड़ी भी व्यवधान (जैसे दुर्घटना, प्रणाली विफलता या आपूर्ति में रुकावट) आता है, तो प्लाज्मा स्वाभाविक रूप से अस्थिर होकर तुरंत समाप्त हो जाता है, बहुत जल्दी अपनी ऊर्जा खो देता है और रिएक्टर को कोई भी क्षति पहुँचाने से पहले ही बुझ जाता है।

• भविष्य के लिए कम कार्बन वाली बिजली: विखंडन की तरह, परमाणु संलयन भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है, इसलिए यह इस सदी के उत्तरार्ध में कम कार्बन वाली बिजली का दीर्घकालिक स्रोत हो सकता है।

चुनौतियाँ

• तकनीकी चुनौतियाँ: संलयन प्रक्रिया को शुरू करना और जारी रखना कठिन है। इसमें लंबे समय तक उच्च तापमान वाले प्लाज़्मा को बनाए रखना और लगातार 1 से अधिक आउटपुट-इनपुट पावर अनुपात (Q) प्राप्त करना शामिल है। (ITER का लक्ष्य Q=10 है, भारत का लक्ष्य Q=20 है)

• आर्थिक व्यवहार्यता: संभावित उच्च लागत (अनुसंधान एवं विकास, निर्माण और संचालन) और विकास होने में लगने वाले लंबे समय के कारण संलयन ऊर्जा की आर्थिक व्यवहार्यता अनिश्चित बनी हुई है।

o अमेरिका और यूरोप के विपरीत, भारत में संलयन ऊर्जा में निजी क्षेत्र की ओर से होने वाले निवेश का अभाव है।

• नीति और शासन ढाँचा: संलयन ऊर्जा के लिए नीतिगत ढाँचा अभी अल्पविकसित है, वर्तमान भारतीय ऊर्जा प्राथमिकताएँ सौर, पवन और नाभिकीय विखंडन पर अधिक केंद्रित हैं।

• समय-सीमा: जहाँ पश्चिमी देश (जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ) और चीन वर्ष 2030 से 2040 के बीच संलयन ऊर्जा के प्रारंभिक परिनियोजन (early deployment) को लक्ष्य बना रहे हैं, वहीं भारत का लक्ष्य है कि वह 2060 तक पूर्ण पैमाने पर एक डेमोंस्ट्रेशन फ्यूजन रिएक्टर को कमीशन करे, जिससे इसके तकनीकी रूप से पिछड़ने का जोखिम है।

आगे की राह

• भारत को विशेषज्ञता का लाभ उठाने, संसाधनों को साझा करने और तकनीकी विकास के लिए समय-सीमा को संरेखित करने हेतु ITER और अन्य संलयन अनुसंधान संस्थाओं जैसी वैश्विक पहलों के साथ साझेदारी को मजबूत करने की आवश्यकता है।

• भारत को ITER जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं तथा अन्य अग्रणी संलयन अनुसंधान संस्थानों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करना चाहिए ताकि वह वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठा सके, संसाधनों और ज्ञान का साझाकरण कर सके और तकनीकी विकास की समय-सीमा को वैश्विक मानकों के अनुरूप संरेखित कर सके।

• भारत को वैश्विक संलयन ऊर्जा रुझानों का अनुसरण करते हुए, अनुसंधान एवं विकास (R&D) और नवाचार को गति देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहनों की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही, वित्तीय जोखिमों को कम करने और तकनीकी तीव्रता बढ़ाने के लिए, निजी क्षेत्र की भागीदारी को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।