संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय।

संदर्भ :

हाल ही में, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने निपाह विषाणुजनित रोग के विरुद्ध मोनोक्लोनल ऐंटीबॉडी (mAbs) के विकास एवं उत्पादन के लिए पात्र संस्थानों, कंपनियों तथा विनिर्माताओं से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया है।

अन्य संबंधित जानकारी

- इस पहल का उद्देश्य लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन के अभाव में एकमात्र व्यवहार्य जैव-चिकित्सीय उपाय के रूप में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का स्वदेशी और उपयोग-योग्य स्टॉक तैयार करना है।

- ICMR अनुसंधान, विकास तथा उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान औद्योगिक भागीदारों को तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

- इन मोनोक्लोनल ऐंटीबॉडी का उपयोग प्रारंभिक संक्रमण के उपचार तथा उच्च-जोखिम संपर्कों में संक्रमण-उपरांत रोकथाम (पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस) — दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

- पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (NIV) इस उपचार से संबंधित प्रायोगिक अनुसंधान में पहले ही उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है।

- भारत में, विशेषकर केरल में 2018 से बार-बार निपाह के प्रकोप ने स्वदेशी चिकित्सीय समाधान विकसित करने की आवश्यकता को उजागर किया है।

- ICMR का कहना है कि यह परियोजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करेगी और भविष्य में महामारी के दौरान विदेशी स्रोतों पर निर्भरता को कम करेगी।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR)

ICMR की स्थापना 1911 में हुई थी और यह दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है।

अधिदेश:

- यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन हेतु भारत में सर्वोच्च निकाय है।

- यह सामाजिक लाभ के लिए चिकित्सा अनुसंधान का संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन करता है।

- यह चिकित्सा नवाचारों को उत्पादों/प्रक्रियाओं में परिवर्तित करता है और उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में लागू करता है।

विजन: जनसंख्या के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनुसंधान को क्रियान्वित करना।

मुख्यालय: नई दिल्ली, भारत में।

मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (mAbs) के बारे में

- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (जिन्हें moAbs या mAbs भी कहा जाता है) प्रयोगशालाओं में बनाए गए प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में उत्पादित प्राकृतिक एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं।

- ऐंटीबॉडी प्रतिरक्षा तंत्र के ऐसे घटक हैं जो एंटीजन (विदेशी तत्व) की पहचान करके उनसे जुड़कर उन्हें निष्क्रिय या नष्ट करने का कार्य करते हैं।

- “मोनोक्लोनल” शब्द इस तथ्य को दर्शाता है कि प्रयोगशाला में निर्मित ये ऐंटीबॉडी एक ही प्रकार की ऐंटीबॉडी की समान प्रतियाँ (क्लोन) होती हैं।

- ये सीधे रोगजनकों को लक्ष्य बनाकर शरीर को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता मिलती है।

निपाह का महत्व

ICMR ने इस बात पर जोर दिया कि निपाह वायरस के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्टॉक ही वर्तमान में एकमात्र व्यवहार्य जैव-चिकित्सा उपाय है, क्योंकि इसकी मृत्यु दर अधिक है और टीकों की कमी है।

mAbs का उपयोग उच्च-जोखिम समूहों में संक्रमण-उपरांत रोकथाम (पोस्ट-एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस) के रूप में किया जा सकता है, जैसे–

- पर्याप्त सुरक्षा के बिना संक्रमित रोगियों के संपर्क में आए स्वास्थ्यकर्मी,

- रोगियों के निकट संपर्क में आए परिवारजन,

- प्रयोगशाला कर्मी जिनसे आकस्मिक संपर्क हुआ हो।

यदि mAbs को समय रहते दिया जाए, तो ये रोग की शुरुआत को रोक सकते हैं, जैसा कि पशु-अध्ययनों में प्रदर्शित किया गया है।

प्रारंभिक अवस्था के रोगियों में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी:

- शरीर में वायरल लोड को घटा सकते हैं,

- रोग की प्रगति को सीमित कर सकते हैं,

- तथा सहायक गंभीर देखभाल को पूरक बना सकते हैं।

mAbs का यह दोहरा उपयोग, निवारक और उपचारात्मक, इन्हें प्रकोप की प्रतिक्रिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण बनाता है।

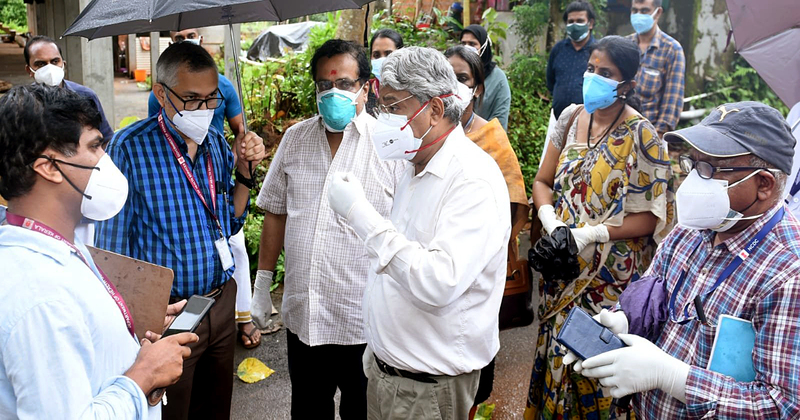

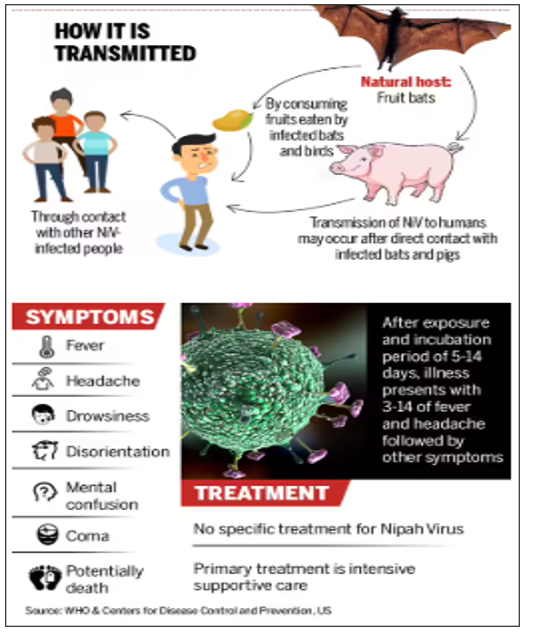

निपाह वायरस के बारे में

- निपाह वायरस (NiV) एक जूनोटिक वायरस है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और यह दूषित भोजन के माध्यम से या मानव-से-मानव संपर्क से भी फैल सकता है।

- इसकी पहचान पहली बार 1998 में मलेशिया में एक प्रकोप के दौरान हुई थी, जो संक्रमित सूअरों से संबंधित था।

- भारत में, अधिकांश संक्रमण फलाहारी चमगादड़ों (फ्रूट बैट) के स्राव से दूषित फलों या ताड़ के रस के सेवन से जुड़े हैं।

- यह संक्रमण लक्षणहीन हो सकता है या मनुष्यों में गंभीर श्वसन रोग और घातक इंसेफेलाइटिस का कारण बन सकता है।

- ऊष्मायन अवधि आमतौर पर 4 से 14 दिनों तक होती है, लेकिन कुछ मामलों में 45 दिनों तक भी बढ़ सकती है ।

- वर्तमान में निपाह वायरस संक्रमण के लिए कोई अनुमोदित एंटीवायरल दवा या टीका नहीं है ।

- टेरोपस वंश के फलाहारी चमगादड़ इस वायरस के प्राकृतिक वाहक हैं, और यह संक्रमण सूअरों में भी गंभीर रोग उत्पन्न कर सकता है।