संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-3: संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें; धन-शोधन और इसे रोकना।

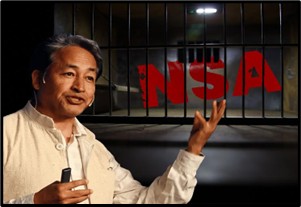

संदर्भ: हाल ही में, लद्दाख के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और सुरक्षा की मांग करने वाले आंदोलन में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया।

अन्य संबंधित जानकारी

- केंद्र ने पहले लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के लिए वांगचुक को ज़िम्मेदार ठहराया।

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) सरकारों को सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा माने जाने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ अग्रिम कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- भारत में निवारक निरोध की शुरुआत युद्धों में असहमति को रोकने के लिए औपनिवेशिक काल के दौरान हुई थी और स्वतंत्रता के बाद निवारक निरोध अधिनियम, 1950 के साथ जारी रही, जिसके बाद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971 लागू किया गया। 1978 में MISA के निरस्त होने से पहले आपातकाल (1975 से 1977) के दौर तक इसका व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया।

- निवारक निरोध से तात्पर्य किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर हिरासत में लेना है कि वह नियमित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना गैरकानूनी गतिविधि में संलग्न हो सकता है।

- 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लागू किया गया, जिसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और आवश्यक आपूर्ति के रखरखाव के लिए 12 महीने तक बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी गई, हालांकि इसका दुरुपयोग चिंता का विषय बना हुआ है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980

- यह अधिनियम केंद्र और राज्यों को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति के रखरखाव के लिए हानिकारक कार्यों को रोकने के लिए व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है।

- यह कानून जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस आयुक्तों को सरकार द्वारा अधिकृत किए जाने पर हिरासत की इन शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देता है।

- यह हिरासत निवारक है, दंडात्मक नहीं, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को कार्य करने से रोकना है, न कि कार्य के बाद दंडित करना।

- यह अधिनियम 12 महीने तक की हिरासत की अनुमति देता है, हालाँकि इसे पहले भी रद्द किया जा सकता है, और यह आवश्यक है कि हिरासत के कारणों से बंदी को 5 दिनों और अधिकतम 15 दिनों के भीतर अवगत कराया जाना चाहिए।

- यह कानून उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक सलाहकार बोर्ड द्वारा 3 सप्ताह के भीतर समीक्षा का आदेश देता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं या नहीं।

- निरोध की अवधि सामान्यतः 12 महीने से अधिक नहीं हो सकती, हालाँकि इसे पहले भी रद्द किया जा सकता है।

- इस अधिनियम में प्रावधान है कि बंदी सरकार को अभ्यावेदन देकर निरोध आदेश को चुनौती दे सकता है, लेकिन बंदी को सलाहकार बोर्ड के समक्ष वकील को प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होता है।

छठी अनुसूची

- अनुच्छेद 244(2) भारत के राष्ट्रपति को इन जनजातीय क्षेत्रों में छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने और इन क्षेत्रों में शांति और सुशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है।

- भारतीय संविधान की छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के शासन पर केंद्रित है।

- यह इन क्षेत्रों में स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADC) की स्थापना करती है, जिससे उन्हें स्थानीय प्रशासन, कानून और संसाधनों के प्रबंधन के संबंध में अधिकार प्राप्त होते हैं।