(POLITY)

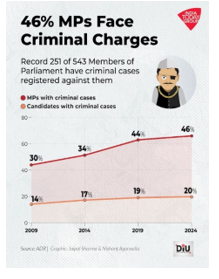

- हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) रिपोर्ट के अनुसार देशभर के मंत्रियों में लगभग आधे के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

- रिपोर्ट के अनुसार, 27 राज्य विधानसभाओं, तीन केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुल 643 मंत्रियों में से 302 (47%) ने अपने चुनावी हलफनामों में आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 174 मंत्रियों पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं।

- केंद्र सरकार ने संसद में गंभीर अपराधों के आरोपित और 30 दिन की जेल की सज़ा पा चुके मौजूदा मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पद से हटाने संबंधी विधेयक पेश किया है। इन विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया है।

दलवार स्थिति

- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा): कुल 336 मंत्री, जिनमें से 136 (40%) ने आपराधिक मामले घोषित किए हैं और 88 (26%) पर गंभीर आरोप हैं।

- तेलुगु देशम पार्टी (TDP): 23 मंत्रियों में से 22 (96%) पर आपराधिक मामले, जिनमें से 13 (57%) पर गंभीर आरोप हैं।

- कांग्रेस: 61 मंत्रियों में से 45 (74%) पर आपराधिक मामले और 18 (30%) पर गंभीर आरोप हैं।

- आम आदमी पार्टी (आप): 16 मंत्रियों में से 11 (69%) पर आपराधिक मामले और पाँच (31%) पर गंभीर आरोप हैं।

- तृणमूल कांग्रेस (TMC): 40 मंत्रियों में से 13 (33%) पर आपराधिक मामले और आठ (20%) पर गंभीर आरोप हैं।

- द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK): 31 मंत्रियों में से 27 (87%) पर आपराधिक मामले और 14 (45%) पर गंभीर आरोप हैं।

संपत्ति का खुलासा

- भारत के मंत्रियों ने कुल ₹23,929 करोड़ की संयुक्त संपत्ति घोषित की है, यानी प्रत्येक मंत्री की औसत संपत्ति ₹37.21 करोड़ है।केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 72 मंत्रियों में से छह (8%) अरबपति हैं।

- सबसे अधिक संपत्ति वाले मंत्री:

- TDP सांसद चंद्रशेखर पेम्मासानी – ₹5,705 करोड़

- डीके शिवकुमार (कर्नाटक कांग्रेस) – ₹1,413 करोड़

- एन. चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री) – ₹931 करोड़

- न्यूनतम संपत्ति वाले मंत्री:

- त्रिपुरा के सुक्ला चरण नोतिया – ₹2 लाख

- पश्चिम बंगाल के बीरबाहा हांसदा – ₹3 लाख से कुछ अधिक

- राज्यवार विश्लेषण के अनुसार कर्नाटक में आठ मंत्रियों ने ₹100 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है, इसके बाद आंध्र प्रदेश के छह और महाराष्ट्र के चार मंत्री इस श्रेणी में आते हैं।

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

- गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी

- राष्ट्रीयता की भावना का अभाव

- राजनेताओं व राजनीतिक दलों द्वारा साधनों की पवित्रता में विश्वास न करना.

- पुलिस, राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों व अपराधियों में परस्पर अनैतिक सांठ गाँठ

- चुनावी राजनीति पर बाह्य तत्वों का प्रभाव

- जनता द्वारा अपराधिक प्रवृति के राजनीतिज्ञों की स्वीकार्यता

- कानूनों को प्रभावशाली रूप से लागू न करने की व्यवस्था

- न्यायिक प्रणाली की मूलभूत खामियाँ

- दलीय राजनीति व सत्ता प्राप्ति की अत्यधिक राजनीतिक लालसा.

- निर्वाचन प्रणाली की खामियाँ

- शासन की क्षमता और गुणवत्ता में भारी गिरावट

- अपराधिक तत्वो का समाज में दबदबा व स्वीकार्यता

राजनीति के अपराधीकरण पर गठित विभिन्न समितियाँ

- संथानम समिति रिपोर्ट, 1963

- समिति ने यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक भ्रष्टाचार प्रशासनिक भ्रष्टाचार की तुलना में कहीं अधिक हानिकारक है।

- इसने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सतर्कता आयोग की स्थापना की अनुशंसा की।

- समिति के अनुसार यदि राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश न लगाया गया तो लोकतांत्रिक संस्थाएँ अपनी विश्वसनीयता खो देंगी।

- वोहरा समिति रिपोर्ट, 1993

- इस समिति ने राजनीति के अपराधीकरण के द्वारा अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच गठजोड़ भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।

- रिपोर्ट ने इस पर चिंता जताई कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलने से वे दंड से बच निकलते हैं।

- समिति ने सुझाव दिया कि अपराध नियंत्रण संस्थाएँ जैसे- CBI, आयकर विभाग, नारकोटिक्स विभाग आदि को इस समस्या से निपटने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

- उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट आज तक गृह मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं की गई है।

- इन्द्रजीत गुप्ता समिति, 1998

- इस समिति का फोकस चुनावी भ्रष्टाचार पर था। समिति ने सिफारिश की कि राजनीति में भ्रष्टाचार और अपराध को कम करने हेतु चुनावी खर्च का वहन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए।

- इसका तर्क यह था कि यदि प्रत्याशी चुनाव खर्च की चिंता से मुक्त होंगे तो वे अवैध चंदा और अपराधियों के धन-सहयोग पर निर्भर नहीं होंगे।

- पुलिस सुधारों पर पद्मनाभैया समिति

- इस समिति ने पाया कि पुलिस का राजनीतिकरण और अपराधीकरण राजनीति के अपराधीकरण से गहराई से जुड़ा हुआ है।

- रिपोर्ट ने यह कहा कि राजनीति के अपराधीकरण ने दंडाभाव की संस्कृति को जन्म दिया है।इस संस्कृति में एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को उसके कृत्यों या अकृत्यों के लिए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है, जिससे अपराधियों को भी संरक्षण मिलता है।

राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश

- सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार, राजनीतिक दलों को अपने प्रत्येक उम्मीदवार के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की विस्तृत जानकारी(अपराध की प्रकृति, चार्जशीट की स्थिति, संबंधित न्यायालय का नाम और केस नंबर) सार्वजनिक करनी होगी। इसमें शामिल है:

- इन सूचनाओं को दल की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा करना अनिवार्य है।

- निर्देशों के अनुसार, उम्मीदवार के आपराधिक मामलों का ब्यौरा कम-से-कम एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय भाषा के अखबार में प्रकाशित करना होगा। इसके अतिरिक्त, दलों को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट (जैसे- फेसबुक, ट्विटर/एक्स आदि) पर भी जानकारी साझा करनी होगी।

- उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से दो सप्ताह पूर्व (जो भी पहले हो) जानकारी प्रकाशित करना है।

- राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने अनुपालन की रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को 72 घंटे के भीतर प्रस्तुत करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित दल के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जा सकती है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि दलों को यह बताना होगा कि:

- उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को क्यों चुना?

- ऐसे उम्मीदवार का चयन उसकी योग्यता और उपलब्धियों के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल उसकी चुनाव जीतने की क्षमता पर।

- यह भी स्पष्ट करना होगा कि बिना आपराधिक पृष्ठभूमि वाले किसी अन्य उम्मीदवार को क्यों नहीं चुना जा सका।

- न्यायिक पहल

- फरवरी 2020 आदेश: सर्वोच्च न्यायालय ने दलों को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों का संपूर्ण आपराधिक इतिहास प्रकाशित करने का आदेश दिया।

- पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018): न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों के लंबित आपराधिक मामलों को ऑनलाइन प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।

- भारत संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2002:सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी प्रत्याशियों को अपने पिछले और लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा करना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य मतदाताओं को सूचित विकल्प उपलब्ध कराना है।

- लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2013:इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई जन प्रतिनिधि दो वर्ष या उससे अधिक की सजा प्राप्त करता है, तो उसे अपील के अवसर की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत उसकी सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- विधायी उपाय

- जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3): इस प्रावधान के अनुसार, यदि कोई जन प्रतिनिधि न्यूनतम दो वर्ष की सजा का दोषी ठहराया जाता है, तो उसकी रिहाई के बाद छह वर्षों तक वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित रहेगा। यह प्रावधान राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।