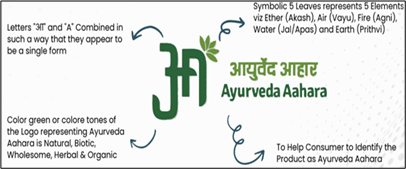

‘आयुर्वेद आहार’

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने आयुष मंत्रालय के परामर्श से, “आयुर्वेद आहार” श्रेणी के अंतर्गत आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की एक निश्चित सूची जारी की है, जिसका उद्देश्य समय-सम्मानित खाद्य ज्ञान को मुख्यधारा में लाना है।

आयुर्वेद आहार

- यह आयुर्वेद के समग्र आहार सिद्धांतों के अनुरूप विकसित खाद्य उत्पादों को संदर्भित करता है, जो स्वास्थ्य और कल्याण की दुनिया की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है।

आयुर्वेद, भारत का एक स्वदेशी प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है, जो 5000 वर्ष से अधिक पुराना है और मन, शरीर और आत्मा के संतुलन के माध्यम से समग्र कल्याण पर जोर देता है। - ये तैयारियां संतुलन, मौसमी उपयुक्तता, तथा प्राकृतिक अवयवों और जड़ी-बूटियों के उपयोग पर जोर देती हैं जो अपने चिकित्सीय लाभों के लिए जानी जाती हैं।

- इस पहल का उद्देश्य आयुर्वेद आहार उत्पादों के निर्माण के लिए स्पष्ट और विश्वसनीय संदर्भ प्रदान करके खाद्य व्यवसाय संचालकों की सहायता करना है।

- यह उद्योग हितधारकों के लिए विनियामक स्पष्टता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण क्षण है, साथ ही बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों के लिए आयुर्वेद-आधारित पोषण को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देता है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)

- FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम) के तहत 2008 में की गई थी।

- FSSAI का गठन खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए किया गया है।

सिक्किम सरकार की विश्राम अवकाश योजना

संदर्भ:

हाल ही में, सिक्किम अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है।

विश्राम अवकाश योजना

- यह योजना अगस्त 2023 में कम से कम पाँच वर्षों की निरंतर सेवा वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी।

- यह योजना नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में एक बार 365 दिनों से लेकर अधिकतम 1,080 दिनों तक की छुट्टी लेने की अनुमति देती है, जिसमें अनुपस्थिति की अवधि के दौरान उनके मूल वेतन का 50% शामिल होता है।

- यह योजना उनकी वरिष्ठता की भी रक्षा करती है और सरकार को एक महीने के नोटिस पर कर्मचारियों को वापस बुलाने की अनुमति देती है।

- इस प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सरकार ने अप्रैल 2025 में अवकाश अवकाश प्रदान करने हेतु अनुमोदन प्राधिकरण को सौंप दिया।

- विभागाध्यक्षों को अब अस्थायी कर्मचारियों सहित समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार है, जबकि समूह क और ख के कर्मचारियों के लिए अनुमोदन कार्मिक विभाग के सचिव के पास है।

पिंगली वेंकैया की 149वीं जयंती

संदर्भ:

माननीय प्रधानमंत्री ने श्री पिंगली वेंकैया को उनकी 149वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

श्री पिंगली वेंकैया

- पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के डिज़ाइनर थे। आज हम जो राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं, वह उन्हीं के डिज़ाइन पर आधारित था।

- वेंकैया का जन्म 2 अगस्त, 1876 को आंध्र प्रदेश के वर्तमान मछलीपट्टनम शहर के पास, भाटलापेनुमरु में हुआ था।

- 19 वर्ष की आयु में, वेंकैया ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हो गए और दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध में भाग लिया, जहाँ उनकी मुलाकात गांधीजी से हुई।

- उन्होंने 1916 में “भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज” शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसमें संभावित भारतीय ध्वज के लगभग 30 डिज़ाइन शामिल थे।

- गांधीजी ने 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में वेंकैया से एक नया ध्वज डिजाइन करने को कहा और ध्वज को 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया।

- वेंकैया का 4 जुलाई, 1963 को निधन हो गया और 2009 में उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास

- 1906 – पहला झंडा कलकत्ता में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान फहराया गया।

- 1907 – मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में इसी तरह का झंडा फहराया, जिससे स्वतंत्रता के उद्देश्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली।

- 1917 – एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए होम रूल आंदोलन के दौरान एक नया झंडा पेश किया गया।

- 1921 – पिंगली वेंकैया ने विभिन्न समुदायों के लिए तीन पट्टियों और आत्मनिर्भरता के लिए एक चरखे वाला झंडा डिजाइन किया।

- 1931 – अंतिम रंग प्रतीकात्मकता अपनाई गई:

केसरिया – साहस

सफेद – शांति

हरा – उर्वरता और विकास

अशोक चक्र ने कानून और प्रगति का प्रतिनिधित्व करने के लिए चरखे की जगह ली। - 22 जुलाई, 1947 – वर्तमान संस्करण को औपचारिक रूप से संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया।

‘मातृ वन’ पहल

संदर्भ:

हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री ने गुरुग्राम में मातृ वन पहल के शुभारंभ की अध्यक्षता की।

अन्य संबंधित जानकरी

- यह भारत सरकार के ‘एक पेड़ माँ के नाम’ कार्यक्रम के तहत एक पहल है।

- यह एक विषय-आधारित शहरी वन है जो प्रकृति-प्रेरित हरित प्रयासों के माध्यम से पीढ़ियों का पोषण करने के लिए समर्पित है। इसे अरावली पहाड़ी क्षेत्र में 750 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा।

- इसकी परिकल्पना एक विशिष्ट पारिस्थितिक और सांस्कृतिक स्थान के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ाना, सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देना और शहरी स्थिरता को आगे बढ़ाना है।

- यह उद्देश्य सीएसआर भागीदारों, निवासी कल्याण संघों (RWAs), गैर सरकारी संगठनों, बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs), स्कूली बच्चों और सरकारी संगठनों सहित बहु-हितधारक सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

- ‘मातृ वन’ के मुख्य घटकों में मौजूदा झाड़ियों जैसे कबुली कीकर (Prosopis juliflora) को हटाना और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के किनारे ढाक/अमलताश के पेड़ों का रोपण करना शामिल है, जबकि अरावली में स्थानीय पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए विषय-आधारित वृक्षारोपण ग्रोव्स का निर्माण करना भी शामिल है।

बायोफोर्टिफाइड आलू

संदर्भ:

अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) जल्द ही भारतीय बाजारों में जैव-फोर्टिफाइड आलू पेश करेगा, जिसका उद्देश्य किसानों के लिए पोषण सेवन और बीज की उपलब्धता में सुधार करना है।

बायोफोर्टिफाइड आलू

- बायोफोर्टिफाइड आलू एक ऐसी किस्म है जिसे पारंपरिक पादप प्रजनन तकनीकों से विकसित किया गया है। इसमें सामान्य व्यापारिक आलू की तुलना में आयरन की मात्रा अधिक होती है।

यह आनुवंशिक रूप से संशोधित (गैर-GMO) नहीं है।

इसे अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) द्वारा वैश्विक साझेदारों के सहयोग से विकसित किया गया है।

इसका उद्देश्य मानव आहार में आयरन की कमी को दूर करना है, खासकर कमजोर आबादी में। - बायोफोर्टिफाइड शकरकंद, जिसमें सीआईपी द्वारा विकसित तकनीक का उपयोग करके अतिरिक्त विटामिन ए मिलाया गया है, पहले से ही कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उपलब्ध हैं।

इसे कैसे विकसित किया जाता है?

- क्रॉस-ब्रीडिंग:

उच्च उपज देने वाली, रोग प्रतिरोधी और स्वादिष्ट आलू की किस्मों को उन आलू की लाइनों के साथ क्रॉस-ब्रीड किया जाता है जिनमें स्वाभाविक रूप से आयरन की मात्रा अधिक होती है। - वंशज (प्रोजेनी) का चयन:

इन वंशजों (जिसे प्रोजेनी कहते हैं) को कई वर्षों तक उगाया और परखा जाता है।

आयरन के स्तर, उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वाद जैसे गुणों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है। - अंतिम चयन:

केवल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली किस्मों को ही आगे के विकास और किसानों के लिए जारी करने हेतु चुना जाता है।

जैव-संवर्धन (बायोफोर्टिफिकेशन)

- यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पारंपरिक पादप प्रजनन, बेहतर कृषि पद्धतियों, और/या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों के पोषक तत्वों को बढ़ाया जाता है।

- यह मुख्य फसलों में विटामिन और खनिज के स्तर को बेहतर बनाने में मदद करता है।

- जैव-संवर्धन का उद्देश्य फसलों के प्रसंस्करण के दौरान बाहरी तरीकों से पोषक तत्व जोड़ने के बजाय, पौधे की वृद्धि के दौरान ही उनमें पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाना है।

- आयरन-बायोफोर्टिफाइड बीन्स, जिंक-बायोफोर्टिफाइड गेहूं और चावल, और प्रोविटामिन ए-बायोफोर्टिफाइड शकरकंद, मक्का और कसावा कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं।