संबंधित पाठ्यक्रम:

सामान्य अध्ययन-2: सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप तथा उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन से संबंधित विषय।

सामान्य अध्ययन -3: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

संदर्भ: हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह माह के भीतर व्यापक सड़क सुरक्षा नियम बनाने का निर्देश दिया।

अन्य संबंधित जानकारी

• न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर गैर-मोटर चालित वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए नियमों को उचित तंत्र के साथ लागू किया जाना चाहिए।

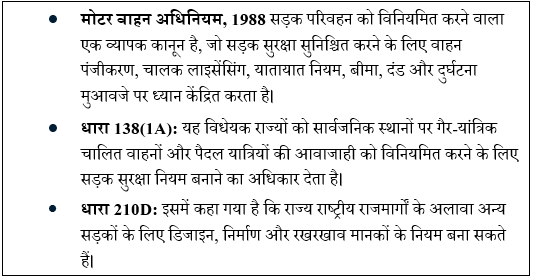

• सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 138 (1A) और 210D के तहत ऐसे नियम बनाने का निर्देश दिया।

सड़क सुरक्षा परिदृश्य

• 2022 की तुलना में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 4.2% की वृद्धि हुई।

• 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 35,000 से अधिक पैदल यात्रियों की मृत्यु हुई जोकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली सभी मौतों के 20% से अधिक है।

• 54,000 से अधिक दोपहिया वाहन चालकों और यात्रियों की मौत हुई।

• सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत को हर साल अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 3% का आर्थिक नुकसान होता है।

• भारत में, सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिदिन औसतन 474 लोगों की मौत होती है, यानी हर तीन मिनट में लगभग एक मौत।

सड़क दुर्घटनाओं की उच्च दर के लिए जिम्मेदार कारक

• बुनियादी ढांचे में कमी: सड़कों की बनावट सही न होना, उनमें गड्ढे, पर्याप्त फुट ओवरब्रिज, अंडरपास का अभाव और ऐसी सड़कें शामिल हैं जिनका रखरखाव सही से नहीं होता। ये सभी दुर्घटना के जोखिम को बढ़ाने में योगदान देते हैं।

• वाहनों की बढ़ती संख्या और भीड़भाड़: पर्याप्त विनियमन या सड़क सुरक्षा अनुकूलन के बिना वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी से दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।

• अपर्याप्त प्रवर्तन: जागरूकता अभियानों के बावजूद यातायात कानूनों का उचित प्रवर्तन न होना और जनता द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन न किया जाना इस समस्या को और बढ़ा देता है।

• मानवीय त्रुटि और व्यवहार: लापरवाही से वाहन चलाना, तेज़ गति से वाहन चलाना, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न करना, वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाना और यातायात नियमों का उल्लंघन सड़क दुर्घटनाओं के प्राथमिक कारण हैं।

आगे की राह

• संवैधानिक दायित्व: सभी सड़क सुरक्षा प्रयास इस संवैधानिक सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए कि सुरक्षित यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार का हिस्सा है (परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, 1989)।

• सड़क अवसंरचना में वृद्धि: दुर्घटना-प्रवण ‘ब्लैक स्पॉट’ की पहचान करना और उनमें सुधार करना, पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग, फुट ओवरब्रिज और सडकों पर बेहतर प्रकाश व्यवस्था के साथ सड़कों की बनावट में सुधार करना, तथा खतरों को न्यूनतम करने के लिए उनकी समय-समय पर मरम्मत सुनिश्चित करना।

• सुदृढ़ संस्थागत तंत्र की स्थापना: समन्वय और नीति निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था; राज्य और जिला सड़क सुरक्षा निकायों की स्थापना; और वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोष का निर्माण।

• वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार: एयरबैग, ABS, क्रैश टेस्ट और स्पीड लिमिटर जैसी आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य बनाना; वाहन फिटनेस मानदंडों को सख्त रूप से लागू करना; और इलेक्ट्रिक एवं सुरक्षित वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

• डेटा-संचालित नीति और सतत निगरानी: सड़क सुरक्षा प्रयासों में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक एकीकृत दुर्घटना डेटा प्रणाली, नियमित स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट और सार्वजनिक डैशबोर्ड विकसित करना।