संबंधित पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन-2: शासन के महत्त्वपूर्ण पक्ष, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं।

सामान्य अध्ययन -3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- विकास और अनुप्रयोग और रोजमर्रा जीवन पर उनका प्रभाव।

संदर्भ:

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अलग-अलग क्षेत्रों में नवाचार को सक्षम बनाने, सुरक्षित और जिम्मेदार एआई को बढ़ावा देने के लिए नए एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश पेश किए।

अन्य संबंधित जानकारी

भारत एआई गवर्नेंस दिशानिर्देश इंडियाएआई मिशन के तहत जारी किए गए।

- इंडियाएआई मिशन एक रणनीतिक पहल है जिसे मार्च 2024 में मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार के लिए एक व्यापक इकोसिस्टम का निर्माण करके, सार्वजनिक कल्याण के लिए एआई का उपयोग करके और पूरे समाज में इसके लाभों का लोकतंत्रीकरण करके भारत को एआई में वैश्विक अग्रणी बनाना है।

इस फ्रेमवर्क का अनावरण प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया।

दिशानिर्देश मानव-केंद्रित, नवाचार-अनुकूल और जोखिम-जागरूक एआई परिनियोजन पर केंद्रित हैं।

ये दिशानिर्देश इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले जारी किए गए हैं।

- भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी और इसमें विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चर्चा करने हेतु वैश्विक नेता और शोधकर्ता एक साथ एक मंच पर आएंगे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)

- एआई मशीनों की वह क्षमता है जिससे वे ऐसे कार्य कर सकती हैं जिनके लिए सामान्यतः मानवीय बुद्धि की आवश्यकता होती है।

- यह प्रणालियों को अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और जटिल समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सक्षम बनाता है।

- एआई सूचना का विश्लेषण करने, पैटर्न पहचानने और प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करने के लिए डेटासेट, एल्गोरिदम और लार्ज लैंग्वेज मॉडल का उपयोग करता है। समय के साथ, ये प्रणालियाँ अपने प्रदर्शन में सुधार करती हैं, जिससे वे मनुष्यों की तरह तर्क करने, निर्णय लेने और संवाद करने में सक्षम हो जाती हैं।

दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु

- भारत एआई गवर्नेंस दिशानिर्देशों का उद्देश्य भारत में सभी क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सुरक्षित और ज़िम्मेदार उपयोग सुनिश्चित करना है।

- यह ढाँचा सात मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित है जिनमें विश्वास, जन-केंद्रितता, समानता, जवाबदेही, ज़िम्मेदार नवाचार, सुरक्षा और लचीलापन शामिल हैं।

- दिशानिर्देश छह स्तंभों पर सिफारिशें प्रदान करते हैं जिनमें शासन, जोखिम प्रबंधन, कौशल विकास, डेटा अवसंरचना, नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं।

- यह ढाँचा वर्तमान में एआई के लिए एक सख्त नियामक तंत्र के बजाय एक निष्क्रिय और सक्षम दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है।

- सरकार संकेत देती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर तत्काल कोई स्वतंत्र कानून बनाने की योजना नहीं है और जहाँ भी आवश्यक होगा, मौजूदा कानूनों का उपयोग किया जाएगा।

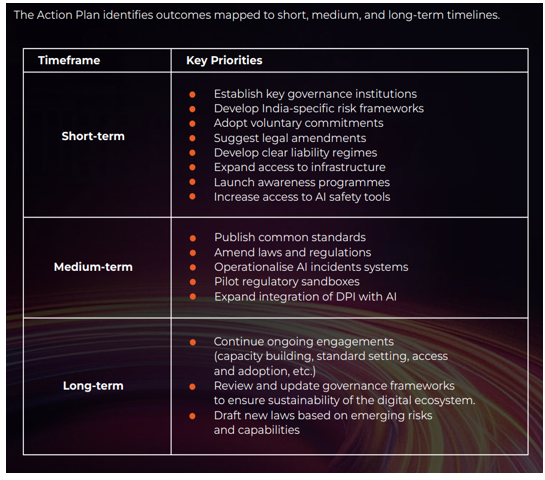

- कार्यान्वयन के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ एक चरणबद्ध कार्य योजना प्रस्तावित की गई है।

- दिशानिर्देश नियंत्रित वातावरण में उच्च-जोखिम वाली एआई प्रणालियों के परीक्षण के लिए नवाचार सैंडबॉक्स के उपयोग पर ज़ोर देते हैं।

- ये दिशानिर्देश आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा तैयार किए गए थे, जिसमें उद्योग, शिक्षा जगत और सरकारी विशेषज्ञों की भागीदारी थी।

- सरकार का कहना है कि ये दिशानिर्देश भारत को समावेशी और ज़िम्मेदार एआई शासन के लिए एक वैश्विक मॉडल बनने में मदद करेंगे।

भारत में एआई को अपनाने का महत्व

- एआई को अपनाने से डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को बुद्धिमान प्रणालियों में एकीकृत करके शासन और सेवा वितरण में सुधार हो सकता है जिससे दक्षता और समावेशन में सुधार होता है।

- एआई-संचालित नवाचार नए उद्योगों को समर्थन देकर, उत्पादकता में सुधार करके और भारत को वैश्विक एआई अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करने में सक्षम बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है।

- जिम्मेदार और मानव-केंद्रित एआई प्रणालियाँ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और जलवायु प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकती हैं।

- जोखिम न्यूनीकरण के साथ संरचित एआई शासन जनता का विश्वास सुनिश्चित करता है और नुकसान को रोकता है, साथ ही स्टार्ट-अप, शोधकर्ताओं और उद्योग को सुरक्षित रूप से प्रयोग करने और समाधानों को बढ़ाने की अनुमति देता है।

आगे की राह

- भारत की विशाल जनसंख्या, बढ़ती इंटरनेट कनेक्टिविटी, एक मजबूत आईटी/तकनीकी-सेवा इकोसिस्टम और समृद्ध डेटासेट (विशेष रूप से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से) हैं, जो मिलकर एआई को अपनाने और नवाचार के लिए प्रभावी आधार तैयार करते हैं।

- हालाँकि, भारत के पास अवसर है तथापि भारत को एक साथ बुनियादी ढाँचे की कमियों (जैसे, कंप्यूटिंग, कनेक्टिविटी), कौशल की कमी, डेटा प्रशासन के मुद्दों और समान पहुँच होने की समस्या को दूर करना होगा अन्यथा एआई को अपनाने से असमानताएँ बढ़ सकती हैं।